163-1.佐倉井野の千手院

当寺は江戸幕府から朱印状を与えられた古刹とか。(上記リンクWikipedia記載)

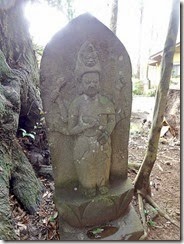

境内左手に元文五年(1740)地蔵菩薩の廻国塔があります。正面の台座に「六十六部回国行者井野村 宗心慈性建立」との記載。

|

| 元文五年の彫りのよい延命地蔵さまです |

奥の方に二十三夜・出羽三山・子安塔・秩父巡拝などの石塔が並んでいます。

|

左から2基目は愛染明王の石塔です |

|

| 右の板碑が十三仏供養碑ですが梵字の彫りが浅くて判読困難です |

上記写真右にも宝永元年(1704)回国石碑があります。こちらは碑面上に街道ごとに六十六ケ国の国名を表示しています。

|

| 彫りが読みやすいように斜めからの写真です |

この石塔群の奥には疎林の空間があり、TY会員から「こちらは埋め墓、右手の墓地が参り墓となっています。納骨は・・」と詳しい説明がありました。

163-2 先崎地蔵尊(マッサキと読みます)

慶安三年(1650)頃は庚申信仰も定型化されていないのでしょう、合掌坐像の地蔵菩薩が祀られています。

163-3 鷲神社の石鳥居(続房総の石仏No.89)

高さ3.8m寛文十三年(1673)江戸深川の石屋五郎兵衛の手になる明神鳥居です。

参道右奥が本宮です。当所は佐倉市指定文化財となっておりその解説は下の写真をご覧ください。

本堂の壁面は大江山鬼退治の図柄となっています。大変立派で面白いので西からの三面を掲載しておきましょう。

|

| 頼光が四天王をつれて出発する図、左の翁が三社権現の化身とか |

|

| 四天王と共に険しい山道を進む図 |

|

| 悪者調伏を成し遂げ南側向拝に進む図 |

|

| 藁で作った鶴と亀 |

県道脇の野原の隅に庚申塔が固まって集められています。その片隅に天道念仏塔がそっと置かれています。説明は続房総の石仏百選をご参照ください。

|

| 右が寛政十一年の天道念仏塔 |

神社脇の斜面上に庚申塔3基・大日如来塔5基・廻国塔1基など13基ほど並んで祀られています。「月輪(ガチリン)塔」と刻まれた石塔は「二十三夜」の付記がありました。「図像」で刻さず書字で表示するしたのはそういう風習でしょうか。

|

| 右端が月輪塔です、左に庚申塔や大日如来塔が続きます |

|

| 安政二年(1855)文字庚申塔、側面は道標ですが苔むして判読不能 |

印旛では有名なお寺です。内容はWikipediaやネットからどうぞ。

楽しいのはお寺への参道に祀られた青面金剛の百庚申です。2箇所に分散していますが元は杉自塚という場所で一緒だったのでしょう。手作り感あるれて「村の石工がこさえたんだ」と言わんばかりの素朴な神様です。

|

| 可愛いショケラもありますが、ショケラを横抱きにした青面金剛もおられます |

|

| 左は明和六年と読めます |

①林の中の小高い塚上に大日様が祀られています。碑面に二十三夜講の表記しか見られません。

②迎福寺裏山の羽黒十三仏板碑

迎福寺の門前を右にとり坂道を上がっていきます。滑りやすい階段状の山道をたどると粗末なお堂がたっています。脇に印西市指定有形文化財の解説板が表示されています。全国的にも貴重な永和四年(1378)羽黒十三仏板碑の逆修碑との表示です。残念ながら堂内の板碑は写真写りがよくありません。残念。

|

| 元禄十三年(1700)の金剛界大日様、後ろにおびしゃ(年頭の徒弓神事)の矢 |

迎福寺の門前を右にとり坂道を上がっていきます。滑りやすい階段状の山道をたどると粗末なお堂がたっています。脇に印西市指定有形文化財の解説板が表示されています。全国的にも貴重な永和四年(1378)羽黒十三仏板碑の逆修碑との表示です。残念ながら堂内の板碑は写真写りがよくありません。残念。

|

| お堂の脇の解説板です |

上記のお堂を左にたどり寛政五年弁財天のあるわき道を進み、迎福寺からの坂道を横切った先にちょっとした空き地があります。羽黒山大権現の額をかけた木製鳥居とお宮がある広場です。周りには「力神」と表示のある?のような石仏や寛政五年弁財天などが祀られています。お宮の隣に写真のような大黒様が鎮座されていました。出羽三山供養の大黒様?

|

| 嘉永六年(1853)で台座左側面は坂東西国秩父百観音巡拝を表記 |

|

| 中央が「双体道祖神」・右はやはり寛政五年の弁財天 |

利根川図志巻四に印旛沼の島として表示されている名所が花島山。絵図にも平賀村の岸辺に接して書かれ当時でも田圃の中の小さな岡であった様子。滑りやすい山道の先に立派なお堂があります。賽銭入れの小窓からちょっと失礼した写真です。なお利根川図志では「昔は大日本寺があったようだが、今は不動堂と籠もり堂だけ」と記されています。近くの道路際カーブミラー傍に「平賀花島渡船場跡」の表示があります。

|

| 紀年不明 |

163-10 平賀仁王尊の石造物(続房総の石仏百選No.27 78)

集落の奥に簡素な仁王門です。仁王門をくぐる壁際にはわらじや乳房の奉納物が奉げられています。住民からの熱い信仰心がうかがえます。参道先は大木の根元の大日堂に続きます。寛文四年(1664)の金剛界大日如来像が祀られています。お堂の左手は「奉造立愛染明王時念佛」の石仏(続房総の石仏百選No.27)と、右手には「切火勤行供養」の不動明王(同書No.78)が脇侍のごとく控えています。

|

| 左側、延宝二年(1674)二十六夜待信仰の石仏 |

|

| 右側、延宝六年(1678)出羽三山信仰の石仏 |

今回の見学では大日堂がらさらに西側道路を300m北へ進んだところに端正な金剛界大日坐像が祀られていました。

最後に新発見?なるかという情報です。

当所の仁王様は石仏か木造か如何に?下の写真ではよくわかりませんね。調査結果が楽しみですね。

|

| 外見は石造浮き彫りのように見えていますが? |